COUP DE CHAPEAU À

Alfred JARRY

« L'homme, s'est aperçu assez tard que ses muscles pouvaient mouvoir, par pression et non plus par traction, un squelette extérieur à lui-même. Le cycle est un nouvel organe, c'est un prolongement minéral du système osseux de l'homme».

(A Jarry pour le Cyclo-Guide Miran)

Poète, romancier et dramaturge, Alfred Jarry est passé à la postérité grâce au personnage d'Ubu qu'il a créé dès 1888, à l’âge de quinze ans. Inventeur de la ‘pataphysique, science de l’absurde, il fut aussi un fervent adepte de la petite reine, convaincu du grand progrès qu’elle était pour l’humanité. Adepte des longues sorties à un rythme endiablé et également auteur de multiples facéties à bicyclette, Alfred Jarry ne se séparait jamais de sa machine qui trônait en bonne place dans son salon. Il a transposé son amour du vélo dans ses écrits littéraires et il a donné à la bicyclette un rôle important dans le déroulement du récit de plusieurs de ses livres. Son œuvre, quelque peu oubliée aujourd’hui, montre bien l’attrait qu’a exercé la petite reine pendant la seconde moitié du 19ème siècle sur bon nombre d’intellectuels européens.

Alfred Jarry est né le 8 septembre 1873 à Laval. Dans ses lettres, sa soeur Charlotte nous apprend qu'il "vint au monde en riant" et, entre autres facéties, qu'il prit sa première cuite à trois ans, avec une copine d'un an de plus ! (http://litteratureclassique.suite101.fr ). Alfred Jarry est né le 8 septembre 1873 à Laval. Dans ses lettres, sa soeur Charlotte nous apprend qu'il "vint au monde en riant" et, entre autres facéties, qu'il prit sa première cuite à trois ans, avec une copine d'un an de plus ! (http://litteratureclassique.suite101.fr ).

En 1879, sa mère, Marie Caroline ayant décidé de se séparer de son époux, Anselme, il la suit à Saint Brieuc. De sa jeunesse, nous ne savons que peu de choses si ce n’est qu’il aime les activités physiques et qu’il pratique assidûment l’escrime. Il aurait même remporté plusieurs prix en compétition alors qu’il avait à peine seize ans. Très vite sa personnalité littéraire s’affirme et c’est dans l’écriture qu’il trouve sa voie. A 15 ans, au lycée de Rennes, un de ses professeurs lui inspire le personnage d'Ubu, qui devient par la suite récurrent dans ses compositions. Il apparaît tout d'abord dans Ubu Roi, en 1888, puis dans de nombreuses autres pièces. Jarry s’identifiera de plus en plus à ce personnage burlesque et vivant dans un monde imaginaire.

Cette précocité dans l’écriture n’est comparable qu’à celle d’Arthur Rimbaud. En 1891, on le retrouve à Paris et il est élève d’Henri Bergson au lycée Henri IV. Il essuie trois échecs successifs au concours d'entrée de l’École Normale Supérieure et rate à deux reprises la licence de lettres. Alfred Jarry même la vie des jeunes peintres et écrivains de l’époque. Il fréquente les bistrots, refait le monde et tutoie à forte dose l’absinthe qui bien vite le perdra. Dès cette période, il commence à être publié et ses écrits lui permettent de rencontrer et de lier d’amitié avec l’écrivain Marcel Schwob, ainsi qu’avec Alfred Vallette, directeur du Mercure de France et sa femme Rachilde.

Celle-ci, auteur d’une soixantaine de romans tenait un salon qui eu une grande influence sur la vie artistique parisienne de la fin du XIXème siècle, Alfred Jarry y sympathisa entre autres avec Catulle Mendès, Paul Fort, Remy de Gourmont, Stéphane Mallarmé et Guillaume Apollinaire.

Dans la maison du couple, il présente, en 1894, la pièce de théatre Ubu Roi. Mais Jarry ne s’intéresse pas qu’à la littérature, il est aussi malgré son jeune âge, un critique d’art plein de talent. Ainsi en 1894, Jarry vante les mérites d’un de ses compatriotes lavallois dont tout le monde se moque à l’époque, Henri Rousseau, dit le Douanier, dont il va contribuer à lancer la carrière.

En juin 1894, Jarry séjourne à Pont-Aven auprès de Paul Gauguin dont il est devenu un fervent admirateur. Il collabore au Mercure de France de son ami Alfred Valette. En octobre, les Minutes de Sable Mémorial, le premier livre de Jarry paraît aux éditions du Mercure de France. En 1896, il est chargé de la programmation du Théâtre de l'Œuvre où la première d’Ubu roi eut lieu le 10 décembre 1896, suscitant une polémique comparable à la bataille d’Hernani.

L'intensité de la personnalité de Jarry fait rapidement de lui un personnage connu du tout Paris. Le monde littéraire est à la fois amusé et confondu par l’écriture déconcertante ainsi que par le comportement provocateur de ce jeune homme plein de culot et d’humour.

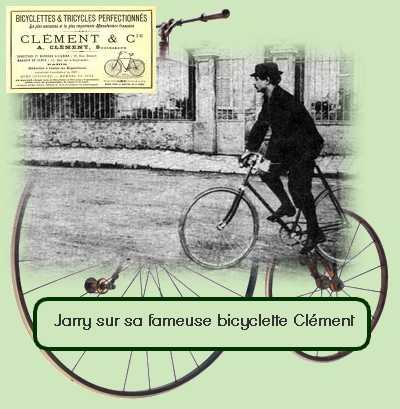

La passion pour la bicyclette d’Alfred Jarry ne remonte pas simplement à l’histoire que tous le monde connaît de cette bicyclette "Clément luxe 96 course sur piste" achetée le 30 novembre 1896, chez Jules Trochon, marchand de cycles à Laval, au prix de 525 francs, qu'il ne paiera jamais. Pour la petite histoire il fit rajouter des jantes en bois pour un supplément de 25 francs et au total il paiera deux acomptes de 5 francs qui seront complétés d’un acompte de 15 francs payé par sa sœur en 1899. Nicolas Martin, auteur de la préface d’Ubu Cycliste aux éditions du Pas d’oiseau, affirme que, dès son plus jeune âge Alfred Jarry s’est passionné pour la pêche et pour la bicyclette. Ainsi il fait partie dès 1889 de la section lavalloise du Vélocipède Club à une période où les adeptes de la petite reine sont forts peu nombreux.

Comme le raconte sa sœur, Alfred Jarry affectionnait tout particulièrement les balades dans la baie du Mont Saint Michel et son arrivée à Paris ne changera rien au plaisir qu’il éprouve à faire des efforts physiques à bicyclette car il est un authentique sportif. A Paris, il se déplace toujours à vélo y compris pour ses rendez vous professionnels. Ainsi il écrit le 14 novembre 1898, à Alfred Valette, à propos d’une visite qu’il projette de faire aux éditions du Mercure de France « Sauf hostilité bien démontrée de celui qui souffle et du grand cheval qui pleut,…je repelotonnerai demain mardi, sur celui qui roule, le long crin du trottoir cyclable vers votre mercure ». (Les éditions du Pas d’Oiseau, « Ubu cycliste » p 28).

Jamais jusqu’à sa mort, il ne se sépara de sa petite reine. La bicyclette sera désormais essentielle pour son style de vie et son art. A ceux qui l’interrogeaient sur la nécessité d’avoir sa bicyclette dans son salon, il répondait avec son humour ‘pataphysique, que c'était pour « faire plus rapidement le tour de la pièce ».

Jarry appartenait à une communauté d'avant-garde d’écrivains et d’artistes pour qui la bicyclette constituait bien plus qu'un plaisir. Jarry, plus que tout autre, a vu le vélo comme un libérateur, une machine à étendre les potentialités de l'être humain. Il l’a d’ailleurs décrit comme un «squelette externe» qui permet à l'humanité de dépasser le processus de l'évolution biologique. Pour lui le vélo apprend d'abord à composer avec le temps et avec l'espace et il offre des perspectives artistiques indéniables : « émotion esthétique de la vitesse dans le soleil et la lumière, les impressions visuelles se succédant avec assez de rapidité pour qu'on n'en retienne que la résultante et surtout qu'on vive et ne pense pas. (1897).

La vie d’Alfred Jarry n’est pas celle d’un dandy vivant de sa plume bien au contraire, la renommée que lui apporte Ubu ne suffit pas à nourrir son homme et Jarry qui a dilapidé en quelques mois, l’héritage de son père, est obligé de restreindre son train de vie. Il boit de plus en plus et saoul il est parfois difficile à gérer. Ainsi le 2 mars 1897, au cours d'un dîner littéraire, Jarry ivre tire des coups de revolver sur le jeune poète belge Christian Beck. Expulsé de son logement qu’il nomme le "Calvaire du Trucidé", Jarry est hébergé chez le Douanier Rousseau. En novembre, il loue un logement très bas de plafond au "deuxième et demi" du 7, rue Cassette, qu’il surnommera immédiatement la "Grande Chasublerie" et qu'il conservera jusqu'à sa mort.

Jarry qui a toujours été fasciné par le théâtre de marionnettes, a dans ses propres pièces cherché à créer un décor et des personnages intemporels où l’acteur joue masqué et exprime des pulsions primaires. Il théorise son idée du théâtre jetant les bases sur lesquelles s’appuieront plus tard les avant-gardistes. Poussant encore plus loin dans cette logique il fonde en 1897 avec son ami le musicien Claude Terrasse le théâtre des Pantins où il donne régulièrement des spectacles en vers de mirliton (rimes simples). En 1901, il monte même une version d’Ubu « Ubu sur la butte » destiné à être joué par des marionnettes au cabaret des Quat’Zarts.

En mai 1898 il fait la connaissance d’Oscar Wilde. En septembre, il fait scandale aux obsèques de Stéphane Mallarmé, poète pour qui il n’a jamais caché son admiration. En effet Alfred Jarry suit le cortège funèbre sur sa bicyclette, avec, aux pieds, une paire de chaussures de femme brillantes de couleur jaune. Entre autres facéties, Alfred Jarry s’amusa aussi à accrocher une cloche de tramway sur son guidon pour prévenir les gens de son passage. Dans le même temps, il apprécie de pédaler avec fougue et de se dépenser physiquement, brocardant au passage ceux qui se croient poètes et qui s’arrêtent en route pour contempler la vue. Il est de ceux qui se servent « de cette machine à engrenages pour capturer dans un drainage rapide les formes et les couleurs, dans le moins de temps possible, le long des routes et des pistes ». (les jours et les nuits, le Mercure de France 1897). En mai 1898 il fait la connaissance d’Oscar Wilde. En septembre, il fait scandale aux obsèques de Stéphane Mallarmé, poète pour qui il n’a jamais caché son admiration. En effet Alfred Jarry suit le cortège funèbre sur sa bicyclette, avec, aux pieds, une paire de chaussures de femme brillantes de couleur jaune. Entre autres facéties, Alfred Jarry s’amusa aussi à accrocher une cloche de tramway sur son guidon pour prévenir les gens de son passage. Dans le même temps, il apprécie de pédaler avec fougue et de se dépenser physiquement, brocardant au passage ceux qui se croient poètes et qui s’arrêtent en route pour contempler la vue. Il est de ceux qui se servent « de cette machine à engrenages pour capturer dans un drainage rapide les formes et les couleurs, dans le moins de temps possible, le long des routes et des pistes ». (les jours et les nuits, le Mercure de France 1897).

Quand il ne cherche pas la performance sur sa bicyclette, Alfred Jarry aimait à s’amuser sur son engin. Il y attachait à l’aide de cordes une voiturette en osier dans lequel il promenait ses amis. Madame Rachilde en fit un jour la dangereuse expérience, se retrouvant à dévaler à tombeau ouvert la descente abrupte avec un virage en épingle à cheveu menant au viaduc d’Herblay. Alors que la remorque manquait de dépasser la bicyclette, Jarry enguirlanda la passagère pour son excès de vitesse avant de sortir son couteau comme pour couper les cordes puis enfin de se jeter à terre pour stopper la carriole.

Il boit de plus en plus mais à l’époque l’alcool n’est pas considéré comme néfaste pour la performance physique. Il déclare un jour « Ma-da-me. Nous avons fait du quaran-te ! Nous ne sommes nullement fourbus car nous mangeâmes, hier, la grosse entrecôte, et nous bûmes près de quatre litres de vin blanc, plus notre absinthe pure. » (Rachilde citée par les éditions du Pas d’Oiseau, « Ubu cycliste » p 20). Habité par Ubu son double on le voit déambuler en tenue de cycliste et parler comme Guignol. Il s’enferme dans son monde et se fâche avec quelques uns de ses amis comme Remi de Gourmont. La chute est inexorable.

Dans le même temps, Jarry continue à écrire et il crée la ‘pataphysique (avec un apostrophe avant la première lettre du mot). La ‘pataphysique est une philosophie ou pseudo-philosophie qui explore ce qui est au-delà de la métaphysique. C'est une parodie de la théorie et des méthodes de la science moderne, et ses propos sont souvent proches du non-sens ou sont démontrés par l'absurde. Alfred Jarry définit la ’pataphysique comme une « science des solutions imaginaires» Il illustre la ’pataphysique dans les Gestes et opinions du docteur Faustroll, roman qui expose les principes et les fins de la ’pataphysique, science du particulier, science de l’exception. Cet ouvrage se clôt, par exemple, sur un calcul de la surface de Dieu. La ’pataphysique se présente généralement sous la forme de discours ou d’institutions scientifiques, philosophiques ou ésotériques, ou à l’inverse, sous des dehors amusants de jeux d’esprit, propose une réflexion plus profonde en décrivant un univers parallèle « que l’on peut voir et que peut-être l’on doit voir à la place du traditionnel. » Le Collège de ’Pataphysique, fondé en 1948, publie une revue, Viridis Candela. Y sont parus, entre autres, les premiers textes de Eugène Ionesco, de nombreux inédits de Boris Vian et d’Alfred Jarry. Dans le même temps, Jarry continue à écrire et il crée la ‘pataphysique (avec un apostrophe avant la première lettre du mot). La ‘pataphysique est une philosophie ou pseudo-philosophie qui explore ce qui est au-delà de la métaphysique. C'est une parodie de la théorie et des méthodes de la science moderne, et ses propos sont souvent proches du non-sens ou sont démontrés par l'absurde. Alfred Jarry définit la ’pataphysique comme une « science des solutions imaginaires» Il illustre la ’pataphysique dans les Gestes et opinions du docteur Faustroll, roman qui expose les principes et les fins de la ’pataphysique, science du particulier, science de l’exception. Cet ouvrage se clôt, par exemple, sur un calcul de la surface de Dieu. La ’pataphysique se présente généralement sous la forme de discours ou d’institutions scientifiques, philosophiques ou ésotériques, ou à l’inverse, sous des dehors amusants de jeux d’esprit, propose une réflexion plus profonde en décrivant un univers parallèle « que l’on peut voir et que peut-être l’on doit voir à la place du traditionnel. » Le Collège de ’Pataphysique, fondé en 1948, publie une revue, Viridis Candela. Y sont parus, entre autres, les premiers textes de Eugène Ionesco, de nombreux inédits de Boris Vian et d’Alfred Jarry.

La bicyclette a pour lui une dimension mythique. Plusieurs de ses écrits y font référence notamment Le Surmâle et La Passion considérée comme une course de côte. Il en tirera également quelques unes de ses plus belles phrases de ’pataphysicien : « Le cycle est un pléonasme : une roue et la superfétation du parallélisme prolongé des manivelles. Le cercle, fini, se désuète. La ligne droite infinie dans les deux sens lui succède ». La bicyclette a pour lui une dimension mythique. Plusieurs de ses écrits y font référence notamment Le Surmâle et La Passion considérée comme une course de côte. Il en tirera également quelques unes de ses plus belles phrases de ’pataphysicien : « Le cycle est un pléonasme : une roue et la superfétation du parallélisme prolongé des manivelles. Le cercle, fini, se désuète. La ligne droite infinie dans les deux sens lui succède ».

En 1902, il publie « le surmâle » un roman dont le sujet est l’amour et qui commence par cette curieuse phrase : « L'amour est un acte sans importance, puisqu'on peut le faire indéfiniment ». La bicyclette tient un rôle important dans ce texte. Au cours d’un débat sur l’amour, un personnage, chimiste de renom, évoque l'une de ses inventions, la perpetual-motion food (nourriture du mouvement perpétuel) qui, selon lui, permettrait la régénération des muscles pendant l'effort. Un homme ainsi nourri, serait, sans effort particulier, capable d’exploits inimaginables, une sorte de super héros, un demi dieu doté d’une force athlétique inégalable. Pour montrer l’efficacité de son invention, le chimiste propose d’organiser une course de vélos où les sportifs seront exclusivement alimentés avec cette nourriture : il s'agirait pour une quintuplette de parcourir 10 000 milles, soit la distance Paris et Irkoutsk (Russie) plus vite qu’un train à vapeur.

Un aspect prophétique de ce livre est la représentation de la race humaine avilie et déshumanisée par les progrès technologiques et les intérêts économiques d’une société sans autre objet que le profit. Le Perpetual Motion Food, produit idéal, permet aux cyclistes d’atteindre des vitesses phénoménales et se faisant, tue l'un d'eux. Même après la mort misérable de ce cycliste, décrite avec un profond détachement et même une totale indifférence par un de ses coéquipiers, la course continue et les considérations financières priment.

Les pédaleurs totalement décérébrés pédalent sans douleur et sans état d’âme, indéfiniment comme dans un mouvement perpétuel qui jamais ne s’arrête. La logique du dépassement et du rendement à tout prix, voire à n’importe quel prix, résonnent un siècle plus tard d’un écho tout particulier pour nous qui sommes aujourd’hui dans un monde où le viagra, et l’EPO se banalisent. Quand nous regardons des coureurs gravir les cols du Tour de France, à près de trente kilomètres heure, la bouche fermée sans donner l’impression de fournir un réel effort, sommes nous loin de ce qu’a décrit de manière prémonitoire Alfred Jarry dans ce livre…

Cette partie du « Surmâle » peut également faire penser au record de l’heure établi par Francesco Moser, 86 ans plus tard. Cette performance qui fut réalisée entre autres grâce à des progrès technologiques importants et à un régime alimentaire particulier, fut sponsorisé par un fabricant d’alimentation pour sportif…

A partir de 1905 sa santé décline fortement du fait d’une très forte consommation d’alcool. Si l’on en croît Rachilde citée par Nicolas Martin « Jarry commençait la journée par absorber deux litres de vin blanc, trois absinthes s’espaçaient entre dix heures et midi, puis au déjeuner il arrosait son poisson, ou son bifteck, de vin rouge ou de vin blanc alternant avec d’autres absinthes. Dans l’après midi, quelques tasses de café additionnées de marcs ou d’alcools dont j’oublie les noms, puis au dîner, après bien entendu, d’autres apéritifs, il pouvait encore supporter au moins deux bouteilles de n’importe quels crus, de bonnes ou mauvaises marques ».

Malgré les sorties à bicyclette son alcoolisme le tue peu à peu. En 1906, atteint d'une grave crise cérébrale, il dicte à sa sœur ses dernières volontés ainsi que le plan d’un dernier livre : La Dragonne qui demeurera inachevé. Il reçoit les derniers sacrements et écrit à Rachilde une lettre émouvante. Dès qu’il se sent un peu mieux il pense à pédaler. « J’ai écrit à Valette qu’il me fasse parvenir ma bicyclette, je suis tellement habitué aux exercices physiques que le grand air me sauvera ». Un peu plus tard il écrit : « Ma santé, actuellement, est admirable, j’ai repris la bicyclette, le tir au pistolet, l’escrime et la pêche à la ligne ». (Extraits de lettres au docteur Saltas cités par Les éditions du Pas d’Oiseau, « Ubu cycliste »).En juillet, Jarry va mieux et il décide de rentrer à Paris. Il se sent beaucoup mieux et finalement il se prend peut être pour le surmâle lorsqu’il écrit à Valette : « Nous connaissons nos muscles et savons que cela repousse un peu plus vite que chez l’être humain ».. Malgré les sorties à bicyclette son alcoolisme le tue peu à peu. En 1906, atteint d'une grave crise cérébrale, il dicte à sa sœur ses dernières volontés ainsi que le plan d’un dernier livre : La Dragonne qui demeurera inachevé. Il reçoit les derniers sacrements et écrit à Rachilde une lettre émouvante. Dès qu’il se sent un peu mieux il pense à pédaler. « J’ai écrit à Valette qu’il me fasse parvenir ma bicyclette, je suis tellement habitué aux exercices physiques que le grand air me sauvera ». Un peu plus tard il écrit : « Ma santé, actuellement, est admirable, j’ai repris la bicyclette, le tir au pistolet, l’escrime et la pêche à la ligne ». (Extraits de lettres au docteur Saltas cités par Les éditions du Pas d’Oiseau, « Ubu cycliste »).En juillet, Jarry va mieux et il décide de rentrer à Paris. Il se sent beaucoup mieux et finalement il se prend peut être pour le surmâle lorsqu’il écrit à Valette : « Nous connaissons nos muscles et savons que cela repousse un peu plus vite que chez l’être humain »..

En 1907, la santé de Jarry est toujours autant dégradée et sa situation financière ne vaut guère mieux. Pour l'aider, Vallette et ses amis parisiens réalisent par souscription une édition de l'opérette de Jarry « Le Moutardier du Pape ».

Le corps devient une métaphore, la route est la vie et chaque colline un obstacle qu’il faut franchir pour continuer son chemin ainsi pense notre poète qui après un long séjour en province rentre à Paris, le 7 octobre.

Son état s'aggrave. Le 29 octobre, ses amis Vallette et Saltas, inquiets de ne pas avoir vu Jarry depuis plusieurs jours, se rendent chez lui. Ils le trouvent si faible qu'il ne peut ouvrir la porte et il faut appeler un serrurier pour ouvrir la serrure et le faire transporter d'urgence à l'hôpital de la Charité. Le 1er novembre 1907, Jarry meurt à quatre heures quinze de l'après-midi, d'une méningite tuberculeuse. Né le jour de la fête de la nativité de la vierge Marie, décédé le jour de la Toussaint, Alfred Jarry a quitté la vie sur une dernière facétie, en demandant comme dernière volonté un cure-dent… Serge et Françoise Laget avance comme hypothèse à cette demande saugrenue que Jarry aurait eu une dernière pensée pour le champion Jimmy Michael (voir coup de chapeau à Choppy Warburton) qui avait coutume de courir avec un cure dent.

Apparenté au mouvement littéraire des symbolistes, considéré comme un inspirateur du surréalisme, Alfred Jarry est passé à la postérité grâce à ses créations Ubuesques et à la ‘pataphysique, mais il fut aussi un amoureux passionné de la bicyclette. Plus qu’un simple moyen de locomotion, la bicyclette devint pour Alfred Jarry, un objet indispensable du quotidien, une source d’inspiration inépuisable et même comme il s’est plut à l’écrire un prolongement minéral du corps humain. Que dire de plus…Avec ses mots inimitables, Alfred Jarry n’a-t-il pas mieux que tout autre perçu, combien la petite reine était une invention primordiale dans l’histoire de l’humanité…

« Nous allons prendre conseil de notre conscience. Elle est là, dans cette valise, toute couverte de toiles d'araignée. On voit bien qu'elle ne nous sert pas souvent. »

Ubu cocu, I, 4, Père Ubu Ubu cocu, I, 4, Père Ubu

Alfred Jarry, « Les piétons écraseurs »(La Revue blanche, 15 juillet 1901, pp. 466-467)

L’opinion publique s’est émue, à l’occasion de la course d’automobiles Paris-Berlin, de l’incident suivant : dans une des villes neutralisées, un enfant de dix ans a voulu traverser devant l’un des véhicules qui roulait à l’allure très modérée de douze kilomètres à l’heure, et a été tué sur le coup.

C’est là, à notre avis, une chose excellente, pour des raisons que nous allons exposer. Les touristes à bicyclette ou à bicycle, en l’an 1888 ou 1889, étaient insultés en langue aboyée, mordus et incités à choir, jusqu’à ce que les chiens, ainsi qu’on le constate aujourd’hui, eussent pris l’habitude de se ranger, comme d’une voiture, du nouvel appareil locomoteur. L’éducation canine parachevée, les cravaches et autres engins de défense du cycliste en ces temps reculés ont pu aller rejoindre les démonte-pneus de l’âge de pierre.

L’être humain adulte en est venu, quoique plus lentement que son compagnon quadrupède, à laisser le passage libre aux véhicules rapides. L’homme à pied ne grouille plus par bancs sur les trottoirs cyclables, par contre l’ours y est assez commun, au voisinage des roulottes de nomades, et nous y rencontrâmes un jour, au mépris des règlements, jusqu’à un cheval surmonté d’un officier français.

L’être humain en bas âge, l’enfant, puisqu’il faut l’appeler par son nom, s’exerce au courage des guerres futures en traversant, par bravade, les routes devant les cycles et les automobiles. Notons qu’à l’exemple de certaine peuplade sauvage, qui manifeste sa valeur en montrant son derrière à l’ennemi, mais chez qui une telle témérité n’est point d’usage trop près de l’ennemi, l’enfant ne s’amuse à courir ce péril que quand le péril est encore éloigné, c’est-à-dire quand le véhicule n’arrive pas très vite. L’accident de Paris-Berlin s’est produit logiquement, par suite de l’absurde idée de « neutraliser » les villes. Il est même extraordinaire qu’un seul enfant, et pas dix mille personnes ayant atteint depuis longtemps ce qu’on est convenu de dire l’âge de raison, n’aient point gambadé devant les coureurs qui leur donnaient le temps de le faire. En revanche, on remarquera qu’aucune collision n’a eu lieu sur la route, parcourue à près de cent kilomètres à l’heure.

Ajoutons, pour justifier notre titre, que le piéton court moins de risques que le cycliste ou le chauffeur ; il s’expose à une simple chute de sa hauteur et non à une projection hors d’un appareil de vitesse, ni au bris de cet appareil précieux ; donc, jusqu’au jour où cette folie n’aura point cessé, de laisser circuler des gens à pied, non munis d’autorisation préalable, de plaque indicatrice, frein, grelot, trompe et lanterne, nous aurons à vaincre ce danger public : le piéton écraseur.

Le homard et la boîte de corned-beef que portait le docteur Faustroll en sautoir

Fable

Une boîte de corned-beef, enchaînée comme une lorgnette,

Vit passer un homard qui lui ressemblait fraternellement.

Il se cuirassait d’une carapace dure

Sur laquelle était écrit à l’intérieur, comme elle, il était sans arêtes,

(Boneless and economical) ;

Et sous sa queue repliée

Il cachait vraisemblablement une clé destinée à l’ouvrir.

Frappé d’amour, le corned-beef sédentaire

Déclara à la petite boîte automobile de conserves vivante

Que si elle consentait à s’acclimater,

Près de lui, aux devantures terrestres,

Elle serait décorée de plusieurs médailles d’or.

Les Alpes

Alors qu'il logeait chez Claude Terrasse, au Grand Lemps, Jarry écrit à Alfred Vallette : « La cyclerie est agréable parce que les côtes sont à part sous le nom de montagnes. À part ça, les chemins sont plus plats qu'au Plessis. » (il parle du Plessis-Chenet, près de Créteil, en bord de Seine).

Alfred Jarry, « La passion considérée comme course de côte »

(Le Canard sauvage, n° 4, 11-17 avril 1903)

Barrabas, engagé, déclara forfait. Le starter Pilate, tirant son chronomètre à eau ou clepsydre, ce qui lui mouilla les mains, à moins qu'il n'eût simplement craché dedans – donna le départ. Jésus démarra à toute allure. En ce temps-là, l'usage était, selon le bon rédacteur sportif saint Matthieu, de flageller au départ les sprinters cyclistes, comme font nos cochers à leurs hippomoteurs. Le fouet est à la fois un stimulant et un massage hygiénique. Donc Jésus, très en forme, démarra, mais l'accident de pneu arriva tout de suite. Un semis d'épines cribla tout le pourtour de sa roue d'avant.

On voit, de nos jours, la ressemblance exacte de cette véritable couronne d'épines aux devantures de fabricants de cycles, comme réclame à des pneus increvables. Celui de Jésus, un single-tube de piste ordinaire, ne l'était pas. Les deux larrons, qui s'entendaient comme en foire, prirent de l'avance. Il est faux qu'il y ait eu des clous. Les trois figurés dans des images sont le démonte-pneu dit « une minute ». Mais il convient que nous relations préalablement les pelles. Et d'abord décrivons en quelques mots la machine.

Le cadre est d'invention relativement récente. C'est en 1890 que l'on vit les premières bicyclettes à cadre. Auparavant, le corps de la machine se composait de deux tubes brasés perpendiculairement l'un sur l'autre. C'est ce qu'on appelait la bicyclette à corps droit ou à croix. Donc Jésus, après l'accident de pneumatiques, monta la côte à pied, prenant sur son épaule son cadre ou si l'on veut sa croix. Des gravures du temps reproduisent cette scène, d'après des photographies. Mais il semble que le sport du cycle, à la suite de l'accident bien connu qui termina si fâcheusement la course de la Passion et que rend d'actualité, presque à son anniversaire, l'accident similaire du comte Zborowski à la côte de la Turbie, il semble que ce sport fut interdit un certain temps, par arrêté préfectoral. Ce qui explique que les journaux illustrés, reproduisant la scène célèbre, figurèrent des bicyclettes plutôt fantaisistes. Ils confondirent la croix du corps de la machine avec cette autre croix, le guidon droit. Ils représentèrent Jésus les deux mains écartées sur son guidon, et notons à ce propos que Jésus cyclait couché sur le dos, ce qui avait pour but de diminuer la résistance de l'air.

Notons aussi que le cadre ou la croix de la machine, comme certaines jantes actuelles, était en bois. D'aucuns ont insinué, à tort, que la machine de Jésus était une draisienne, instrument bien invraisemblable dans une course de côte, à la montée. D'après les vieux hagiographes cyclophiles sainte Brigitte, Grégoire de Tours et Irénée, la croix était munie d'un dispositif qu'ils appellent « suppedaneum ». Il n'est point nécessaire d'être grand clerc pour traduire : « pédale ». Juste Lipse, Justin, Bosius et Erycius Puteanus décrivent un autre accessoire que l'on retrouve encore, rapporte, en 1634, Cornelius Curtius, dans des croix du Japon : une saillie de la croix ou du cadre, en bois ou en cuir, sur quoi le cycliste se met à cheval : manifestement la selle.

Ces descriptions, d'ailleurs, ne sont pas plus infidèles que la définition que donnent aujourd'hui les Chinois de la bicyclette : « Petit mulet que l'on conduit par les oreilles et que l'on fait avancer en le bourrant de coups de pied. » Nous abrégerons le récit de la course elle-même, racontée tout au long dans des ouvrages spéciaux, et exposée par la sculpture et la peinture dans des monuments « ad hoc » : Dans la côte assez dure du Golgotha, il y a quatorze virages. C'est au troisième que Jésus ramassa la première pelle. Sa mère, aux tribunes, s'alarma. Le bon entraîneur Simon de Cyrène, de qui la fonction eût été, sans l'accident des épines, de le « tirer » et lui couper le vent, porta sa machine. Jésus, quoique ne portant rien, transpira. Il n'est pas certain qu'une spectatrice lui essuya le visage, mais il est exact que la reporteresse Véronique, de son kodak, prit un instantané. La seconde pelle eut lieu au septième virage, sur du pavé gras. Jésus dérapa pour la troisième fois, sur un rail, au onzième. Les demi-mondaines d'Israël agitaient leurs mouchoirs au huitième. Le déplorable accident que l'on sait se place au douzième virage. Jésus était à ce moment dead-head avec les deux larrons. On sait aussi qu'il continua la course en aviateur... mais ceci sort de notre sujet.

Le Surmâle : roman moderne / Alfred Jarry- éditions de la Revue blanche (Paris) - 1902

On pourrait concevoir, hasarda le chimiste, un aliment du moteur humain qui retarderait indéfiniment, le réparant à mesure, la fatigue musculaire et nerveuse. J’ai créé depuis peu quelque chose de ce genre...

— Encore, dit le docteur, votre Perpetual-Motion-Food ! Vous en parlez toujours et on ne le voit jamais. Je croyais que vous deviez en envoyer à notre ami...

— Quoi donc ? demanda Marcueil. Vous oubliez, mon cher, qu’entre autres infirmités j’ai celle de ne pas comprendre l’anglais.

— L’Aliment-du-Mouvement-perpétuel, traduisit le chimiste.

— C’est un nom alléchant, dit Bathybius. Qu’en pensez-vous, Marcueil ?

— Vous savez bien que je ne prends jamais de médecine... quoique mon meilleur ami soit médecin, se hâtat-il d’ajouter en s’inclinant devant Bathybius.

— Il affecte vraiment trop de rappeler qu’il ne sait rien ni ne veut rien savoir, et qu’il est anémique, cet animal, grommela le docteur.

— C’est une chimie peu nécessaire, je crois, continuait Marcueil, s’adressant à William Elson. Des systèmes de muscles et de nerfs complexes jouissent d’un repos absolu, il me semble, pendant que leur « symétrique » travaille. On n’ignore point que chaque jambe d’un cycliste se repose et même bénéficie d’un massage automatique, et aussi réparateur que n’importe quelle embrocation, pendant que l’autre agit...

— Tiens ! où avez-vous appris cela ? dit Bathybius. Vous ne cyclez pas, pourtant ?

— Les exercices physiques ne me vont guère, mon ami, je ne suis pas assez ingambe, dit Marcueil.

— Allons, c’est un parti pris, murmura encore le docteur : ne rien savoir, au physique et au moral... Mais pourquoi ? C’est vrai qu’il a une fichue mine.

— Vous pouvez juger des effets du Perpetual-Motion-Food sans vous astreindre à l’ennui d’y goûter, et en restant simple spectateur de performances physiques, disait à Marcueil William Elson. Après-demain a lieu le départ d’une course, où une équipe cycliste en sera exclusivement alimentée. S’il ne vous déplaît pas de me faire l’honneur d’assister à l’arrivée…

— Contre quoi court-elle cette équipe ? dit Marcueil.

— Contre un train, dit Arthur Gough. Et j’ose prétendre que ma locomotive atteindra des vitesses qu’on n’a point encore rêvées.

— Ah... ? et ce sera long ? demanda Marcueil.

— Dix mille milles, dit Arthur Gough.

— Seize mille neuf cent trente kilomètres, expliqua William Elson.

— Des nombres pareils, ça ne veut plus rien dire, constata Henriette.

— Plus loin que la distance de Paris à la mer du Japon, précisa Arthur Gough. Comme nous n’avons pas, de Paris à Vladivostock, la place de nos dix mille milles exactement, nous virons aux deux tiers de la route, entre Irkoutsk et Stryensk.

— En effet, dit Marcueil, ainsi on verra l’arrivée à Paris, ce qui vaut mieux. Au bout de combien d’heures ?

— Nous prévoyons cinq jours de parcours, répondit Arthur Gough.

— C’est beaucoup de temps, remarqua Marcueil.

Le chimiste et le mécanicien réprimèrent un haussement d’épaules à cette observation, qui révélait toute l’incompétence de leur interlocuteur. Marcueil se reprit :

— Je veux dire qu’il serait plus intéressant de suivre la course que d’attendre l’arrivée.

— Nous emmenons deux wagonslits, dit William Elson. À votre disposition. Nous ne sommes d’autres passagers, indépendamment des mécaniciens, que ma fille, moi-même et Gough.

— Ma femme ne part pas, dit celui-ci. Elle est trop nerveuse.

— Je ne sais pas si je suis, moi aussi, nerveux, dit Marcueil ; mais je suis sûr d’avoir toujours le mal de mer en chemin de fer, et peur des accidents. À défaut de ma sédentaire personne, que mes vœux vous accompagnent.

— Mais vous verrez au moins l’arrivée ? insista Elson.

— Au moins l’arrivée, je tâcherai, acquiesça Marcueil, en scandant ses mots d’une façon bizarre.

— Qu’est-ce que c’est que votre Motion-Food ? demandait Bathybius au chimiste.

— Vous pensez bien que je ne peux pas le dire... sinon que c’est à base de strychnine et d’alcool, répondit Elson.

— La strychnine, à haute dose, est un tonique, c’est bien connu ; mais de l’alcool ? pour entraîner des coureurs ? Vous vous fichez de moi, je ne suis pas près de mordre à vos théories, s’exclama le docteur

William Elson avait dépassé quarante ans quand naquit sa fille Ellen. En cette année mil neuf cent vingt, il était plus que sexagénaire, mais la sveltesse de sa haute taille, la vigueur de sa santé et la lucidité de son cerveau démentaient les dates et sa barbe blanche.

Il s’était illustré par ses découvertes toxicologiques, et avait été nommé président de toutes les nouvelles sociétés de tempérance des ÉtatsUnis, du jour où, par un revirement prévu de la mode scientifique, il fut proclamé que la seule boisson hygiénique était l’alcool absolu.

C’est à William Elson que l’on dut l’invention philanthropique de dénaturer l’eau portée par des conduites à domicile de façon à la rendre impotable, tout en la laissant propre aux usages de la toilette.

À son arrivée en France, ses théories furent discutées par quelques médecins attachés aux anciennes doctrines. L’adversaire le plus âpre fut le docteur Bathybius.

Il objecta notamment, dînant dans un restaurant avec Elson, qu’il était sûr de reconnaître chez lui le tremblement des mains alcoolique.

Pour toute réponse, le vieil Elson sortit son revolver, et visa le bouton de la sonnerie électrique.

— Simple promptitude de coup d’œil, pourriez-vous objecter, dit-il au docteur veuillez donc me tenir cette carte de menu devant la figure.

Sa main n’avait pas bougé après que fut interposé l’écran. Le coup partit.

L’arme tirait des balles dum-dum. Il ne resta rien du bouton électrique, assez peu de la cloison, et quelques hurlements inachevés d’un paisible consommateur qui en était aux hors d’œuvre dans le cabinet voisin. Mais pendant une seconde le bouton électrique, percuté au centre, avait transmis le courant à la sonnerie.

Le garçon parut.

Une autre bouteille d’alcool, commanda Elson. Tel était l’homme que ses travaux conduisirent à l’invention du Perpetual-Motion-Food.

Que William Elson, ayant enfin fabriqué ce Perpetual-Motion-Food, ait résolu, de concert avec Arthur Gough, de « lancer » son produit par une grande course d’une équipe cycliste qui en serait exclusivement alimentée, contre un train express, cela n’est pas un événement sans précédent. Maintes fois, en Amérique, dès les dernières années du dix-neuvième siècle, des quintuplettes et des sextuplettes ont battu des rapides sur un ou deux milles mais ce qui était inédit c’était de proclamer le moteur humain supérieur aux moteurs mécaniques sur les grandes distances. La belle confiance que son succès inspira par la suite à William Elson dans sa découverte dut l’amener peu à peu aux idées d’André Marcueil touchant l’illimité des forces humaines. Mais en homme pratique il ne les voulut juger illimitées que grâce à la coopération du Perpetual-Motion-Food. Quant à savoir si André Marcueil prit part ou non à la course, quoique miss Elson fût persuadée de l’y avoir reconnu, c’est ce dont nous laissons à juger dans ce chapitre. Pour plus d’exactitude, nous empruntons le récit de la course dite du Perpetual-Motion-Food ou des « Dix Mille Milles » à l’un des hommes de la quintuplette, Ted Oxborrow, tel que l’a recueilli et publié le New-York-Herald.

Couchés horizontalement sur la quintuplette — du modèle ordinaire de course 1920, pas de guidon, pneus de quinze millimètres, développement de cinquante-sept mètres trente-quatre, nos figures plus bas que nos selles dans des masques destinés à nous abriter du vent et de la poussière nos dix jambes reliées, les droites et les gauches, par des tiges d’aluminium, nous démarrâmes sur l’interminable piste aménagée tout le long des dix mille milles, parallèlement à la voie du grand rapide nous démarrâmes, entraînés par une automobile en forme d’obus, à la vitesse provisoire de cent vingt kilomètres à l’heure.

Nous étions bouclés sur la machine pour n’en plus descendre, dans cet ordre : à l’arrière moi Ted Oxborrow devant moi, Jewey Jacobs, Georges Webb, Sammy White — un nègre — et le pilote de notre équipe, Bill Gilbey, que plaisamment nous appelions Corporal Gilbey, parce qu’il était responsable de quatre hommes. Je ne compte pas un nain, Bob Rumble, brimbalant dans une remorque à notre suite, et dont le contrepoids servait à diminuer ou augmenter l’adhérence de notre roue d’arrière.

Corporal Gilbey nous passait, à intervalles réguliers, pardessus son épaule, les petits cubes incolores et cassants, acres au goût, de Perpetual-Motion-Food, qui furent notre seule nourriture pendant près de cinq jours il les prenait, cinq par cinq, sur une tablette ménagée à l’arrière de la machine d’entraînement. Au-dessous de la tablette luisait le cadran blanc de l’indicateur de vitesse au-dessous du cadran, un tambour suspendu et tournant était destiné à atténuer les chocs éventuels de la roue d’avant de notre quintuplette.

À la tombée de la première nuit, ce tambour, sans que les gens de la locomotive s’en aperçussent, fut embrayé avec les roues de l’automobile entraîneur, de façon à tourner en sens inverse de celles-ci. Corporal Gilbey nous fit avancer alors jusqu’à ce que notre roue d’avant fût appuyée sur le tambour, dont la rotation, comme un engrenage, nous entraîna, sans effort et frauduleusement, pendant les premières heures nocturnes.

Derrière l’abri de notre machine d’entraînement, bien entendu, il n’y avait pas un souffle d’air à droite, la locomotive, comme une bonne grosse bête, paissait la même place du « champ » visuel, sans avancer ni reculer. Elle n’avait d’apparence de mouvement qu’une partie un peu tremblotante de son flanc — où il paraît qu’oscillait la bielle — et quant à l’avant, on pouvait compter les rayons de son chasse-pierres, tout pareils à une grille de prison ou aux fermettes d’un barrage de moulin. Tout cela figurait bien un paysage de rivière fort calme — le cours silencieux de la piste polie était la rivière — et les gargouillements réguliers de la grosse bête étaient semblables à un bruit de chute d’eau.

J’entrevis à diverses reprises, à travers les glaces du premier wagon, la longue barbe blanche de Mr. Elson, qui oscillait de haut en bas, comme si sa personne se balançait nonchalamment sur un rocking-chair.

Les grands yeux curieux de miss Elson apparurent aussi un instant à la première portière de la seconde voiture, la seule que je pusse apercevoir et encore au risque d’un torticolis.

La petite silhouette affairée, à moustache blonde, de Mr. Gough ne bougeait pas de la plate-forme de la locomotive. Car si William Elson suivait la course dans le train c’était toutefois avec le désir de voir le train battu mais quant à Mr. Gough, le gros pari engagé l’excitait à déployer toutes les ressources de sa compétence de chauffeur.

Sammy White fredonnait, en mesure avec nos coups de jambes, la petite chanson enfantine :

Twinkle, twinkle, little star...

Et, dans la nuit déserte, la voix de fausset de Bob Rumble, lequel avait la cervelle faible, glapissait derrière nous :

— Il y a quelque chose qui suit !

Aucune chose, vivante ou mécanique, pourtant n’eût pu suivre à de telles allures et d’ailleurs les gens du train pouvaient surveiller la piste unie et vide derrière Bob Rumble. Il est vrai qu’il était impossible d’apercevoir les quelques mètres de ballast derrière les wagons : ceux-ci n’avaient que des ouvertures latérales et nous autres ne pouvions regarder derrière nous. Mais il eût été bien invraisemblable que quelqu’un eût roulé sur le raboteux ballast ! Le nabot voulait exprimer sans doute sa fierté de sentir entraîner à notre remorque sa puérile personne.

Quand l’aube vint du deuxième jour, un ronflement strident et métallique, une vibration énorme dans laquelle nous étions comme baignés, me fit presque sortir le sang des oreilles. J’appris que le dernier automobile en forme d’obus avait été « lâché », puis remplacé par une machine volante en forme de trompette. Elle tournait sur elle-même et se vissait dans l’air au ras du sol devant nous, et un vent furieux nous aspirait vers son entonnoir. Le fil de soie de l’indicateur de vitesse tremblait toujours avec régularité, dessinant un fuseau vertical et bleu, contre la joue de Corporal Gilbey, et je lus sur le cadran d’ivoire, ainsi qu’il était prévu pour cette heure-là quant au nombre de kilomètres à l’heure :

250.

Le train avait conservé sa position précédente, toujours la même apparente immobilité, prodigieusement contrôlable par tous les sens et même par le toucher de ma main droite mais le bruit de chute d’eau s’était fait suraigu, et, à un millimètre du foyer incandescent de la locomotive, par l’effet de la vitesse, régnait un froid mortel.

Mr. W. Elson était invisible. Mes regards traversèrent sans obstacle, d’une glace à l’autre, son wagon. Quelque chose intercepta le coup d’oeil que je voulais jeter dans l’intérieur du wagon de miss Elson. La première fenêtre du long compartiment d’acajou, la seule qui fut à ma portée, était obstruée, à ma grande stupéfaction, à l’extérieur, par un épais capitonnage écarlate. On eût dit que des champignons sanglants, dans l’espace de cette nuit-là, avaient crû sur la vitre...

Il faisait grand jour maintenant, je ne pus douter de ce que je vis : tout ce que j’apercevais du wagon disparaissait sous des roses rouges, énormes, épanouies, fraîches comme si elles venaient d’être cueillies. Le parfum s’en diffusait dans l’air calme, à l’abri du coupe-vent.

Quand la jeune fille baissa la glace, une partie du rideau de fleurs se déchira, mais elles ne tombèrent point tout de suite : pendant quelques secondes, elles voyagèrent dans l’espace à la même vitesse que les machines la plus grosse s’engouffra, avec le courant d’air subit, à l’intérieur du wagon.

Il me sembla que miss Elson poussa un grand cri et porta la main à sa poitrine, et je ne la vis plus pendant tout le reste de cette journée. Les roses s’effeuillèrent peu à peu par la trépidation, s’envolèrent une par une ou par trois ou quatre, le bois verni du sleeping-car apparut immaculé, reflétant plus purement qu’une glace le vilain profil de Bob Rumble.

Le lendemain, la floraison incarnate s’était renouvelée. Je me demandai si je devenais fou et le visage anxieux de miss Elson ne quitta plus désormais la vitre.

Mais un incident plus grave réclama mon attention.

Ce matin du troisième jour, se produisit une chose terrible, terrible surtout parce qu’elle aurait pu nous faire perdre la course. Jewey Jacobs, à la place immédiatement devant moi et les genoux à un yard de mes genoux, reliés par les tiges d’aluminium Jewey Jacobs qui allait avec une vigueur fantastique depuis le départ, si bien qu’il donnait des à-coups propres à accélérer intempestivement le train prescrit par notre tableau de marche, et que j’avais dû le contrepédaler à diverses reprises ; Jewey Jacobs sembla soudain prendre un malin plaisir à raidir les jarrets à son tour, me renvoyant désagréablement mes genoux dans le menton, et je dus demander un sérieux travail à mes jambes.

Ni Corporal Gilbey, ni, derrière lui, Sammy White, ni Georges Webb n’étaient capables de se retourner dans leurs ligatures et leurs masques, pour voir ce qui prenait à Jewey Jacobs mais je pus me pencher un peu pour apercevoir sa jambe droite les orteils toujours engagés dans le toe-clip de cuir, elle montait et descendait avec isochronisme, mais la cheville paraissait engourdie et l’ankle-play ne se produisait plus. En outre — détail peut-être trop technique — je n’avais point fait attention à une odeur particulière, l’attribuant à son caleçon de jersey noir, où comme nous, les quatre autres, il faisait l’un et l’autre besoins dans de la terre à foulon mais une idée subite me fit frémir et je regardai encore, à un yard de ma jambe et liée à ma jambe, la lourde cheville de marbre, et je respirai la puanteur cadavérique d’une décomposition incompréhensiblement accélérée.

À un demi-yard à ma droite, une autre sorte de changement me frappa : au lieu du milieu du tender, j’aperçus à ma hauteur la seconde portière du premier wagon.

— Nous grippons ! cria à cet instant Georges Webb.

— Nous grippons ! répétèrent Sammy White et Georges Webb et comme la stupeur morale coupe bras et jambes mieux qu’une fatigue physique, la dernière portière du second

wagon parut contre mon épaule, la dernière portière fleurie du second et dernier wagon ; les voix d’Arthur Gough et des mécaniciens lancèrent des hurrahs.

— Jewey Jacobs est mort, criai-je lamentablement de toute ma force.

— Le troisième et le second homme du team mugirent dans leurs masques, jusqu’à Bill Gilbey :

— Jewey Jacobs est mort !

Le son tourbillonna dans le courant d’air jusqu’au fond des parois de la machine volante en forme de trompette, qui répéta à trois reprises — car elle était assez énorme pour qu’il y eût deux échos dans sa longueur — qui répéta et jeta du haut du ciel sur la fabuleuse piste derrière nous, comme une convocation au Jugement dernier :

— Jewey Jacobs est mort ! mort ! mort !

— Ah ! il est mort ? Je m’en f..., dit Corporal Gilbey. Attention : ENTRAINEZ JACOBS !

Ce fut une énervante besogne, et telle que je souhaite n’en point revoir dans aucune course. L’homme récalcitrait, contrepédalait, grippait. C’est extraordinaire comme ce terme, qui s’applique aux frottements des machines, convenait merveilleusement au cadavre. Et il continuait à faire ce qu’il avait à faire sous mon nez, dans sa terre à foulon ! Dix fois nous eûmes la tentation de dévisser les écrous qui faisaient les cinq paires de jambes solidaires, y compris celles du mort. Mais il était bouclé, cadenassé, plombé, cacheté et apostillé sur sa selle, et puis... il eût été un poids... mort, je ne cherche pas le mot, et pour gagner cette dure course, il ne fallait pas de poids mort.

Corporal Gilbey était un homme pratique, comme William Elson et Arthur Gough étaient des gentlemen pratiques, et Corporal Gilbey nous ordonna ce qu’ils auraient eux-mêmes ordonné. Jewey Jacobs était engagé à marcher, lui quatrième, dans la grande et honorable course du Perpetual-Motion-Food il avait signé un dédit de vingt-cinq mille dollars, payables sur ses courses futures. Mort, il ne courrait plus et ne pourrait pas payer son dédit. Il lui fallait donc marcher, vif ou mort. On dort bien en machine, on peut bien mourir en machine et cela n’a pas plus d’inconvénient. Et puisque la course s’appelait la course du mouvement perpétuel !

William Elson nous expliqua plus tard que la rigidité cadavérique — qu’il nommait rigor mortis, je crois — ne signifie absolument rien et cède au premier effort qui la brise. Quant à la putréfaction subite, il avoua que lui-même ne savait à quoi l’attribuer... peut-être, dit-il, à l’abondance exceptionnelle de la sécrétion des toxines musculaires.

Voilà donc notre Jewey Jacobs qui pédale, d’abord avec mauvaise volonté, sans qu’on puisse voir s’il faisait des grimaces, toujours le nez dans son masque. Nous l’encourageons d’injures amicales, du genre de celles que nos grands-pères adressaient à Terront dans le premier Paris-Brest : «Va donc, eh, cochon !» Petit à petit il prend goût à la chose, et voilà ses jambes qui suivent les nôtres, l’ankle-play qui revient, jusqu’à ce qu’il se mît à tricoter follement.

— Un volant, dit le Corporal : il régularise. Et je pense qu’il va s’affoler tout à l’heure.

En effet, non seulement il régularisa, mais il emballa, et le sprint de Jacobs mort fut un sprint dont n’ont point d’idée les vivants. Si bien que le dernier wagon, qui était devenu invisible pendant ce travail de maître d’école pour défunts, grossit, grossit et reprend sa place naturelle, qu’il n’aurait jamais dû quitter, quelque part derrière moi, le milieu du tender à un demi-yard à droite de mon épaule droite. Le tout ne se passa point, bien entendu, sans nos hurrahs à notre tour, tonitrués dans les quatre masques :

— Hip, hip, hip, hurrah pour Jewey Jacobs !

Et la trompette volante jeta par tout le ciel :

— Hip, hip, hip, hurrah pour Jewey Jacobs !

J’avais perdu de vue la locomotive et ses deux wagons, le temps d’apprendre à vivre au mort quand il put se tirer d’affaire tout seul, je vis l’arrière du dernier wagon grossir comme si c’eût été lui qui fut revenu prendre de nos nouvelles. Hallucination sans doute, reflet déformé de la quintuplette dans l’acajou du grand spleeping plus limpide qu’une glace, un aspect d’être humain bossu — bossu ou chargé d’un fardeau énorme — pédalait derrière le train. Ses jambes se mouvaient exactement à la vitesse des nôtres.

Instantanément, la vision disparut, masquée par l’angle de l’arrière du wagon, déjà dépassé. Il me parut très comique d’entendre glapir, comme précédemment, l’absurde Bob Rumble

— lequel, affolé, sautait de droite et de gauche, sur son siège d’osier, comme un singe en cage :

— Il y a quelque chose qui pédale, il y a quelque chose qui suit !

L’éducation de Jewey Jacobs nous avait pris tout un jour : c’était le matin du quatrième jour, trois minutes, sept secondes et deux cinquièmes après neuf heures et l’indicateur de vitesse était à son degré extrême, qu’il n’avait pas été construit pour dépasser : 300 kilomètres à l’heure.

La machine volante nous faisait un bon service et sans savoir si nous allâmes au-delà de la vitesse précédemment enregistrée, je suis sûr que grâce à elle nous n’avons pas ralenti, l’indicateur conservant toujours son aiguille au point extrême du cadran. Le train nous tenait toujours à bonne hauteur, sans varier, mais il n’avait pas dû prévoir de telles allures en s’approvisionnant de combustible, car les passagers — il n’y en avait pas d’autres que Mr. Elson et sa fille — se transportèrent par le couloir jusque sur la plate-forme de la locomotive, auprès du mécanicien, traînant après eux leurs victuailles et boissons. La jeune fille, l’air merveilleusement actif, portait une trousse de toilette. Tous s’employèrent — ils étaient cinq ou six en tout — à dépecer les wagons et à enfourner dans le foyer tout ce qui était brûlable.

La vitesse s’accéléra, il m’est impossible d’apprécier dans quelles proportions mais le vrombissement de la trompette volante monta de quelques demi-tons, et il me sembla que la résistance sous les pédales cessait absolument, chose absurde, avec mon effort plus accentué. Est-ce que cet étonnant Jewey Jacobs aurait fait encore des progrès ?

J’aperçus sous mes pieds non plus le bitume uniforme de la piste, mais... très loin... le dessus de la locomotive ! La fumée du charbon et du pétrole aveugla nos masques. La machine volante eut l’air de ramper.

— Vol de vautour, nous expliqua d’un mot, entre deux accès de toux, Corporal Gilbey. Gare la pelle.

On sait, et Arthur Gough expliquerait mieux que moi qu’un mobile roulant animé d’une vitesse suffisante s’élève et plane, l’adhérence au sol étant, par la vitesse, supprimée. Quitte à retomber s’il n’est pas muni d’organes propres à le propulser sans point d’appui solide.

La quintuplette, en retombant, vibra comme un diapason.

— All right, dit tout à coup le Corporal, qui s’était livré à une gesticulation singulière, le nez sur sa roue d’avant Tout se remit à rouler comme précédemment.

— Ai crevé pneu d’avant, dit Bill, d’une voix rassurante.

À droite, il n’y avait plus trace de wagons : d’énormes tas de bois et des bidons d’essence étaient empilés sur le tender les trucks avaient été détachés et restaient en arrière : même s’ils avaient suivi quelque temps par l’élan acquis, ils avaient dû être ralentis par la trépidation. À présent, il était possible de suivre le mouvement de leurs roues. La locomotive était toujours à la même hauteur.

— Re-vol de vautour, dit Bill Gilbey. Plus de risque de pelle. Crevé pneu arrière. All right.

De stupeur je levai la tête de dessus mon masque horizontal et regardai en l’air : la machine volante avait disparu et s’espaçait sans doute là derrière avec les wagons abandonnés. Tout allait bien, pourtant, comme le disait le Corporal l’indicateur de vitesse marquait toujours, contre sa joue, en tremblant, un train uniformément accéléré, supérieur depuis longtemps à trois cents kilomètres à l’heure.

Le virage se dressait à l’horizon.

C’était une grande tour à ciel ouvert, en figure de tronc de cône, deux cents mètres de diamètre à la base et haute de cent. Des contreforts massifs en pierre et en fer l’assuraient. La piste et la voie ferrée s’y engouffraient par une sorte de porte et dans l’intérieur, durant une fraction de minute, nous tourbillonnâmes, couchés sur le côté et maintenus par notre élan, sur les parois non seulement verticales, mais qui surplombaient et ressemblaient au-dedans d’un toit. Nous avions l’air de mouches courant sous un plafond.

La locomotive était suspendue au-dessous de nous, sur le flanc, comme un rayon d’étagère. Un bourdonnement remplissait le tronc de cône.

Or, pendant cette fraction de minute, nous entendîmes tous, au milieu de cette tour isolée dans la steppe du Transsibérien et dont nous venions de parcourir l’intérieur vide, une voix forte, répercutée par l’écho, et qui semblait être entrée immédiatement après la locomotive. Cette voix maugréait, jurait et sacrait.

Je perçus distinctement cette phrase saugrenue, proférée en bon anglais — sans doute pour qu’elle ne fût point perdue pour nous :

— Tête de cochon, tu me coupes l’épaule !

Puis un choc sourd.

Déjà nous sortions du virage, et, en travers de cette même espèce de porte que nous avions trouvée libre quelques secondes auparavant, une barrique, de la capacité que les Anglais appellent hogshead — soit en effet : « tête de cochon », et qui contient cinquante-quatre gallons, — percée à la place de la bonde d’une large ouverture rectangulaire et munie, vers le milieu, de deux courroies pareilles aux bretelles d’un sac de soldat — comme si on l’eût portée à dos d’homme, une barrique se balançait à la façon de tout objet rond que l’on vient de poser à terre avec brutalité — à la manière d’un berceau d’enfant.

Le chasse-pierres de la locomotive la lança ainsi qu’un ballon de football : elle éclaboussa sur la voie et sur la piste un peu d’eau et des gerbes de roses, dont quelques-unes tournoyèrent un certain temps, adhérant par leurs épines aux pneus déjà crevés de nos roues.

La nuit du quatrième jour tomba. Quoique nous eussions mis trois jours pour atteindre le virage, nous devions, si notre allure présente se maintenait, être à moins de vingt-quatre heures de l’arrivée des Dix Mille Milles.

Comme l’obscurité s’abattait, je donnai un dernier coup d’oeil au cadran indicateur que je ne consulterais plus jusqu’à l’aube et comme je le regardais, le fil de soie tournant et vibrant sur la gorge bloquée de l’engrenage à son point extrême flamba en un grand fuseau bleu, puis tout fut noir.

Alors, comme une pluie d’aérolithes, des coups durs et doux à la fois, et aigus et duvetés et saignants et criants et lugubres nous lapidèrent, happés par notre vitesse ainsi qu’on attrape des mouches et la quintuplette fit une embardée et se cogna à la locomotive, toujours en apparence immobile. Elle y resta appliquée pendant quelques mètres sans que s’interrompissent nos jambes machinales.

— Rien, dit le Corporal. Oiseaux.

Nous n’étions plus abrités par le coupe-vent des machines d’entraînement, et il est extraordinaire que cet incident ne se soit pas produit plus tôt, dès le lâchage de l’entonnoir volant.

À ce moment, sans même un ordre du Corporal, le nabot Bob Rumble rampa vers moi sur la tige de sa remorque, afin d’appuyer de tout son poids sur la roue arrière et en augmenter l’adhérence. Cette manoeuvre m’apprit que la vitesse s’accélérait encore.

J’entendis claquer ses dents et je compris que Bob Rumble ne s’était approché de nous que pour fuir ce qu’il appelait « quelque chose qui suit ».

Il alluma derrière mon dos, un peu à gauche, un fanal à l’acétylène, qui projeta bizarrement devant nous, un peu à droite (la locomotive était à gauche maintenant), l’ombre quintuple du team sur la piste blanche.

Dans la clarté gaie, le nain ne se plaignit plus. Et nous nous entraînâmes SUR NOTRE OMBRE.

Je n’avais plus aucune idée de notre allure. J’essayais bien de percevoir quelques bribes des petites chansons stupides que se fredonnait Sammy White afin de rythmer ses coups de pédales. Un peu avant que le fil de l’indicateur flambât, il bredouillait le refrain, semblable à un roulement de grêle, de son sprint final, tant entendu au cours de ses records du mille et du demi-mille lancés, sur les pistes en cerf-volant du Massachusetts :

Poor papa paid Peter’s potatoes !

Au-delà il eût fallu inventer, mais ses jambes allaient trop vite pour son cerveau.

La pensée, du moins celle de Sammy White, n’est pas si rapide qu’on le dit, et je ne la vois pas faisant une « exhibition » sur n’importe quelle piste.

Il n’y a vraiment qu’un record que ni Sammy White champion du monde, ni moi, ni notre équipe à nous cinq, ne battrons pas de sitôt : le record de la lumière, et de mes yeux je l’ai vu battre : quand le fanal s’alluma derrière nous, balayant la piste, d’arrière en avant, de notre ombre, de notre ombre faite de nos cinq ombres si instantanément groupées et confondues à cinquante mètres devant nous qu’on eût dit vraiment un seul coureur, vu de dos, qui nous précédait — nos coups de pédales simultanés complétaient cette illusion que j’ai su depuis n’être pas une illusion — quand notre ombre se projeta en avant, notre sensation à tous fut si aiguë qu’un adversaire silencieux et irrésistible qui nous aurait guettés depuis des jours, venait de démarrer sur notre droite en même temps que notre ombre, caché en elle et gardant son avance de cinquante mètres ; notre émulation fut si aiguë que nos bielles se mirent à tourbillonner avec pas moins d’entrain qu’un chien enragé ne tournerait après sa queue s’il n’avait rien de mieux à mordre.

Cependant, la locomotive, brûlant ses wagons, se tenait toujours à même hauteur, donnant l’impression d’un grand calme auprès d’un geyser... Il semblait qu’elle ne portât d’autre être animé que miss Elson, laquelle suivait avec une curiosité surexcitée et peu explicable les contorsions, assez grotesques il est vrai, de notre ombre dans l’éloignement. William Elson, Arthur Gough et les mécaniciens ne bougeaient pas. Nous autres, à la file sous le jet de clarté blême de notre fanal et si aplatis dans nos masques qu’à peine étions-nous caressés du grand ouragan créé par notre vitesse, nous revivions, je pense, à en juger par mes sentiments personnels, les soirées d’enfance, sous la lampe, penchés sur la table des devoirs d’écolier. Et nous avions l’air de reconstituer une de mes visions de ces soirs-là : un grand sphinx atropos qui entra par la fenêtre, ne s’inquiéta pas — chose étrange — de la lampe, alla chercher, dans une passion guerrière, au plafond sa propre ombre projetée par la flamme, et la cogna, à heurts répétés, de tous les béliers de son corps velu : toc, toc, toc...

Dans ces pensées ou dans ce rêve, je ne m’aperçus pas que, par la trépidation de notre élan, le fanal était éteint, et pourtant, bien visible parce que la piste était très blanche et la nuit assez claire, la même découpure falote nous « menait le train » à cinquante mètres ! Dans ces pensées ou dans ce rêve, je ne m’aperçus pas que, par la trépidation de notre élan, le fanal était éteint, et pourtant, bien visible parce que la piste était très blanche et la nuit assez claire, la même découpure falote nous « menait le train » à cinquante mètres !

Elle ne pouvait être figurée par la lumière de la locomotive : jusqu’au pétrole des deux lanternes était passé depuis longtemps à surchauffer la chaudière obscure.

Pourtant, il n’y a pas de fantômes... qu’était ce alors que cette ombre ?

Corporal Gilbey ne s’était pas aperçu de l’extinction de notre fanal, sans quoi il aurait sévèrement sermonné Bob Rumble : aussi jovial et pratique qu’à l’ordinaire, il nous encouragea par ses lazzis :

— Allons, enfants, rattrapez-moi ça ! Ça ne tiendra pas longtemps ! Nous gagnons dessus. Ça manque d’huile, ce n’est pas une ombre, c’est un tourne-broche !

Dans le grand silence de la nuit, nous nous hâtâmes davantage.

Soudain... j’entendis... je crus entendre comme des pépiements d’oiseau, mais d’un timbre singulièrement métallique.

Je ne me trompais pas : il y avait bien un bruit, quelque part en avant, un bruit de ferraille...

Sûr de sa cause, je voulus crier, appeler le Corporal, mais j’étais trop terrifié de ma découverte.

L’ombre grinçait comme une vieille girouette !

Il n’y avait plus à douter du seul événement vraiment un peu extraordinaire de la course : l’apparition du PÉDARD.

Et pourtant, jamais je ne croirai qu’un homme ou qu’un diable nous ait suivis — et dépassés — pendant les Dix Mille Milles !

Surtout considérant la tournure du personnage ! Voici ce qui dut se passer : le Pédard, qui s’était laissé rattraper, naturellement, et se tenait à gauche, presque devant la locomotive ; le Pédard, survenant au moment où l’ombre disparut et se confondant une seconde avec elle, — traversa avec une maladresse incroyable, mais une chance providentielle pour lui et pour nous, la piste devant la quintuplette. Il s’en vint buter avec sa machine apocalyptique contre le premier rail... On eût dit, ma foi, tant il zigzaguait, qu’il y avait bien trois heures, mais guère davantage, qu’il pratiquait le cycle. Il franchit donc le premier rail perpendiculairement, au péril de ses os, eut la mine désespérée de quelqu’un qui sait bien qu’il ne viendra jamais à bout de franchir le second hypnotisé par la manoeuvre de son guidon, les yeux sur sa roue d’avant, il n’avait pas l’air de se douter qu’il se livrait à toutes ses petites évolutions imbéciles devant un grand express emballé sur lui à plus de trois cents kilomètres à l’heure. Il parut soudain frappé de quelque idée extrêmement prudente et ingénieuse, vira tout de travers à droite et partit sur le ballast droit devant lui, fuyant la locomotive. À ce moment précis l’éperon de la machine rattrapa sa roue d’arrière.

Pendant la seconde où il attendit l’écrabouillement, toute sa silhouette cocasse, jusqu’aux détails des rayons de sa bicyclette, resta photographiée dans ma rétine. Puis je fermai les yeux, ne désirant point compter ses dix mille morceaux.

Il portait lorgnon, n’était pas barbu si l’on veut, mais sali d’une barbe clairsemée et frisottée.

Il était vêtu d’une redingote et coiffé d’un chapeau haut de forme gris de poussière. La jambe droite de son pantalon était retroussée, comme s’il l’eût fait exprès afin d’avoir plus de chances de s’empêtrer dans sa chaîne et la jambe gauche serrée à l’aide d’une pince de homard. Ses pieds, sur leurs pédales en caoutchouc, étaient chaussés de bottines à élastiques. Sa machine était un corps-droit à caoutchoucs pleins, comme on n’en trouverait plus au poids de l’or... et elle devait peser lourd ! munie de garde-boue en fer avant et arrière. Bon nombre de ses rayons — des rayons directs — avaient été industrieusement remplacés par des baleines de parapluies, dont les fourchettes, qu’on n’avait point ôtées, ballaient au gré des roues en forme de 8.

Surpris d’entendre le régulier cliquetis, ainsi que le grincement des roulements usés, une bonne demi-minute après ce que je supposais devoir être la catastrophe, je rouvris les yeux et n’en pus les croire, ne pus même les croire ouverts : le Pédard se prélassait toujours à gauche, sur le ballast ! La locomotive était tout contre lui et il n’en paraissait d’aucune manière incommodé. J’eus l’explication du prodige : la misérable brute ignorait sans doute l’arrivée par-derrière du grand rapide, autrement elle n’eût pas fait preuve d’un aussi beau sang-froid. La locomotive avait tamponné la bicyclette et la poussait maintenant par le garde-boue de la roue arrière ! Quant à la chaîne — car bien entendu le ridicule et insensé personnage n’eût point été capable de mouvoir ses jambes à de telles allures — la chaîne s’était rompue net au choc, et le Pédard pédalait avec jubilation à vide — sans nécessité d’ailleurs, la suppression de toute transmission lui constituant une excellente « roue libre » et même folle — et s’applaudissait de sa performance, qu’il attribuait sans aucun doute à ses capacités naturelles !

Une lumière d’apothéose parut sur l’horizon, et le Pédard en eut l’auréole le premier. C’étaient les illuminations du point terminus des Dix Mille Milles !

J’eus l’impression de la fin d’un cauchemar.

— Allons ! un effort, disait le Corporal. À nous cinq, nous pouvons bien « gratter » le camarade !

Cette voix nette — comme un point de repère fixe accentue pour celui qui, souffrant du mal de mer, gît dans une couchette suspendue à la Cardan les oscillations d’un navire — cette voix du Corporal me fit comprendre que j’étais ivre, ivre mort de fatigue ou de l’alcool du Perpetual-Motion-Food — Jewey Jacobs en était bien mort ! — et me dégrisa en même temps.

Je n’avais pas rêvé pourtant : un coureur étrange précédait la locomotive mais il ne montait pas un corps-droit à caoutchoucs pleins ! mais il ne portait pas de bottines à élastiques ! mais sa bicyclette ne grinçait pas, sinon dans mes oreilles qui bourdonnaient ! Mais il n’avait pas cassé sa chaîne puisque sa bicyclette était une machine sans chaîne ! Les bouts d’une ceinture lâche et noire flottaient derrière lui et caressaient l’éperon de la locomotive ! C’était ce que j’avais pris pour un garde-boue et pour les pans d’une redingote ! Sa culotte courte était éclatée sur les cuisses par le gonflement de ses muscles extenseurs ! Sa bicyclette était un modèle de course dont je n’ai jamais vu le pareil, aux pneus microscopiques, au développement supérieur à celui de la quintuplette il l’actionnait en se jouant et en effet comme s’il eût pédalé à vide. L’homme était devant nous : je voyais sa nuque, houleuse de cheveux longs le cordon de son lorgnon — ou une boucle noire de sa chevelure — était rabattu en arrière par le vent de la course jusque sur ses épaules. Les muscles de ses mollets palpitaient comme deux coeurs d’albâtre. Je n’avais pas rêvé pourtant : un coureur étrange précédait la locomotive mais il ne montait pas un corps-droit à caoutchoucs pleins ! mais il ne portait pas de bottines à élastiques ! mais sa bicyclette ne grinçait pas, sinon dans mes oreilles qui bourdonnaient ! Mais il n’avait pas cassé sa chaîne puisque sa bicyclette était une machine sans chaîne ! Les bouts d’une ceinture lâche et noire flottaient derrière lui et caressaient l’éperon de la locomotive ! C’était ce que j’avais pris pour un garde-boue et pour les pans d’une redingote ! Sa culotte courte était éclatée sur les cuisses par le gonflement de ses muscles extenseurs ! Sa bicyclette était un modèle de course dont je n’ai jamais vu le pareil, aux pneus microscopiques, au développement supérieur à celui de la quintuplette il l’actionnait en se jouant et en effet comme s’il eût pédalé à vide. L’homme était devant nous : je voyais sa nuque, houleuse de cheveux longs le cordon de son lorgnon — ou une boucle noire de sa chevelure — était rabattu en arrière par le vent de la course jusque sur ses épaules. Les muscles de ses mollets palpitaient comme deux coeurs d’albâtre.

Il y eut un mouvement sur la plate-forme de la locomotive, comme s’il allait s’y passer quelque chose de grand. Arthur Gough repoussa doucement miss Elson, qui se penchait pour contempler, avec amour, semblait-il, le coureur inconnu. L’ingénieur parut parlementer, de façon acerbe, avec Mrs Elson pour en obtenir quelque exorbitante concession. La voix suppliante du vieillard me parvint :

— Vous n’allez pas en faire boire à la locomotive ? Ça lui ferait mal ! Ce n’est pas une créature humaine ! Vous n’allez pas faire crever cette bête !

Après quelques phrases rapides et inintelligibles :

— Alors laissez-moi faire le sacrifice moi même ! Que je ne m’en sépare qu’au dernier instant !

Le chimiste à barbe blanche soulevait dans ses mains, avec des précautions infinies, une fiole contenant, ai-je appris depuis, un rhum admirable qui aurait pu être son aïeul et qu’il avait réservé pour le boire seul il versa ce combustible ultime dans le foyer de la locomotive... l’alcool était sans doute trop admirable : la machine fit pschhchchh... et s’éteignit.

C’est ainsi que la quintuplette du Perpetual-Motion-Food a gagné la course des Dix Mille Milles mais ni Corporal Gilbey, ni Sammy White, ni George Webb, ni Bob Rumble, ni je pense, Jewey Jacobs dans l’autre monde, ni moi qui signe pour eux tous cette relation : Ted Oxborrow, nous ne nous consolerons jamais d’avoir trouvé, en arrivant au poteau — où personne ne nous attendait, car personne ne prévoyait une arrivée si prompte — ce poteau couronné de roses rouges, les mêmes obsédantes roses rouges qui avaient jalonné toute la course...

Personne n’a pu nous dire ce qu’était devenu le fantastique coureur…

Alfred Jarry, chez lui à la fin de sa vie Alfred Jarry, chez lui à la fin de sa vie

Pour en savoir plus

http://www.alfredjarry2007.fr/index.php

www.wikipedia.org

http://www.bikereader.com

http://kempis.nl/mag/

http://www.bike4all.com

http://www.encyclique.com/index.html

Vous trouverez ci-dessous de nombreux extraits des œuvres d’Alfred Jarry afin de vous donner un aperçu de son talent et de son humour si particulier.

Bibliographie :

Les Minutes de sable mémorial (1894)

La Revanche de la nuit [s.d.] (1949)

César-Antechrist (1895)

Ubu roi (1896)

Ubu enchaîné (1900)

Ubu cocu (1944)

Almanachs du Père Ubu (1899, 1901)

Ubu sur la butte (1906)

Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien, roman néo-scientifique [1898] (1911)

Les Jours et les nuits, roman d’un déserteur (1897)

L’Amour en visites (1898)

L’Autre Alceste (1896)L'Amour absolu (1899)

L’Ymagier – Perindhérion (1894-1896)

La Ballade du vieux marin [1894] (1921)

Les Silènes (1900)

Léda [s.d.] (1981)

Messaline, roman de l’ancienne Rome (1901)

Olalla (1901)

Le Surmâle, roman moderne (1902)

La Chandelle verte (1969)

L’Objet aimé (1903)

Pieter de Delft [1903] (1974)

Jef [s.d.] (1974)

Le Manoir enchanté [1904] (1974)

L’Amour maladroit [1905] (1974)

Le Bon Roi Dagobert [s.d.] (1974)

Par la taille (1906)

Le Moutardier du Pape (1907)

La Papesse Jeanne (1908)

Pantagruel (1910)

La Dragonne [1902-1907]

Les œuvres complètes d’Alfred Jarry ainsi que sa correspondance ont été publiées dans la bibliothèque de la Pléiade en trois tomes.

À l’occasion du centenaire de la mort d'Alfred Jarry, en 2007, les éditions du Pas d’Oiseau ont rassemblé ses écrits vélocipédiques sous le titre d’« Ubu cycliste ».

|